L’Utilisation de l’animation dans les films documentaires : une révolution narrative

Animation

Documentaire

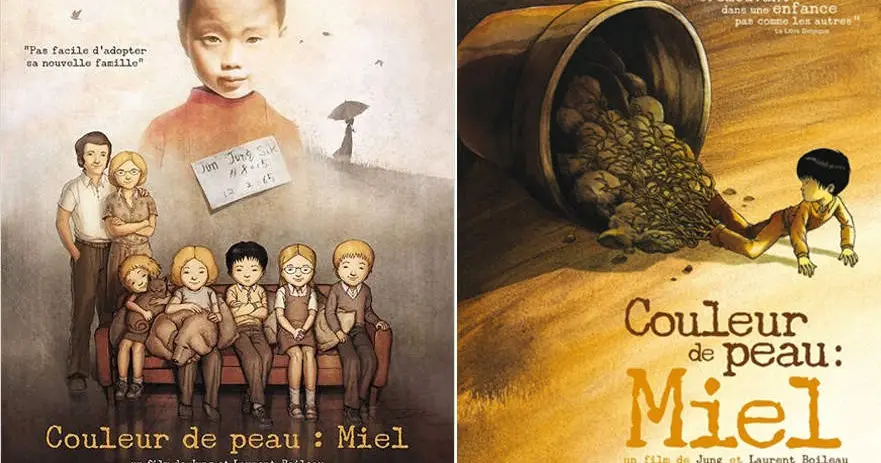

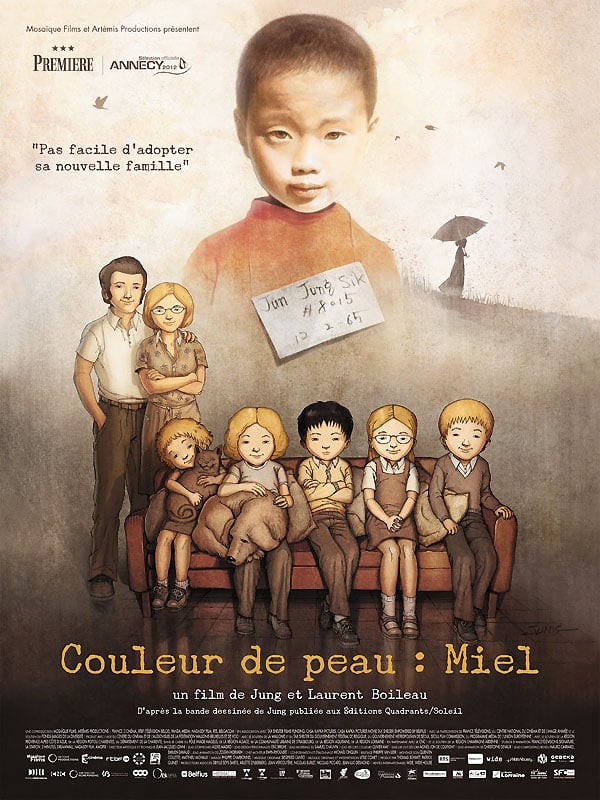

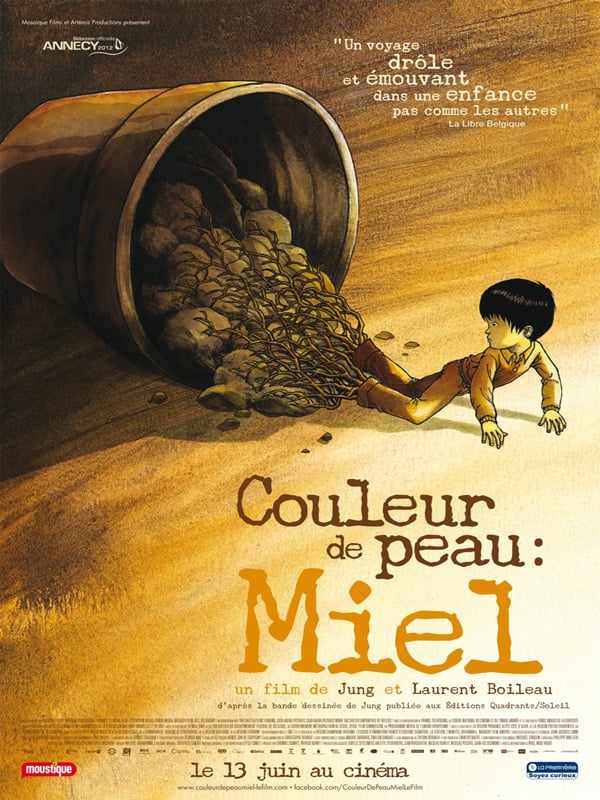

“Couleur de peau miel” de Jung et Laurent Boileau – 2012

L’animation dans les films documentaires a émergé comme une technique narrative innovante qui transforme la manière dont les histoires réelles sont racontées. Cette méthode permet de visualiser l’invisible, de donner vie à des souvenirs et de représenter des concepts abstraits d’une manière engageante et compréhensible. En combinant des éléments de vérité documentaire avec l’imagination illimitée de l’animation, les réalisateurs peuvent créer des œuvres puissantes et mémorables. Cet article explore l’usage de l’animation dans les documentaires, en s’appuyant sur des exemples significatifs et des réflexions critiques sur son impact.

Un moyen de représentation unique

Représentation de l'invisible

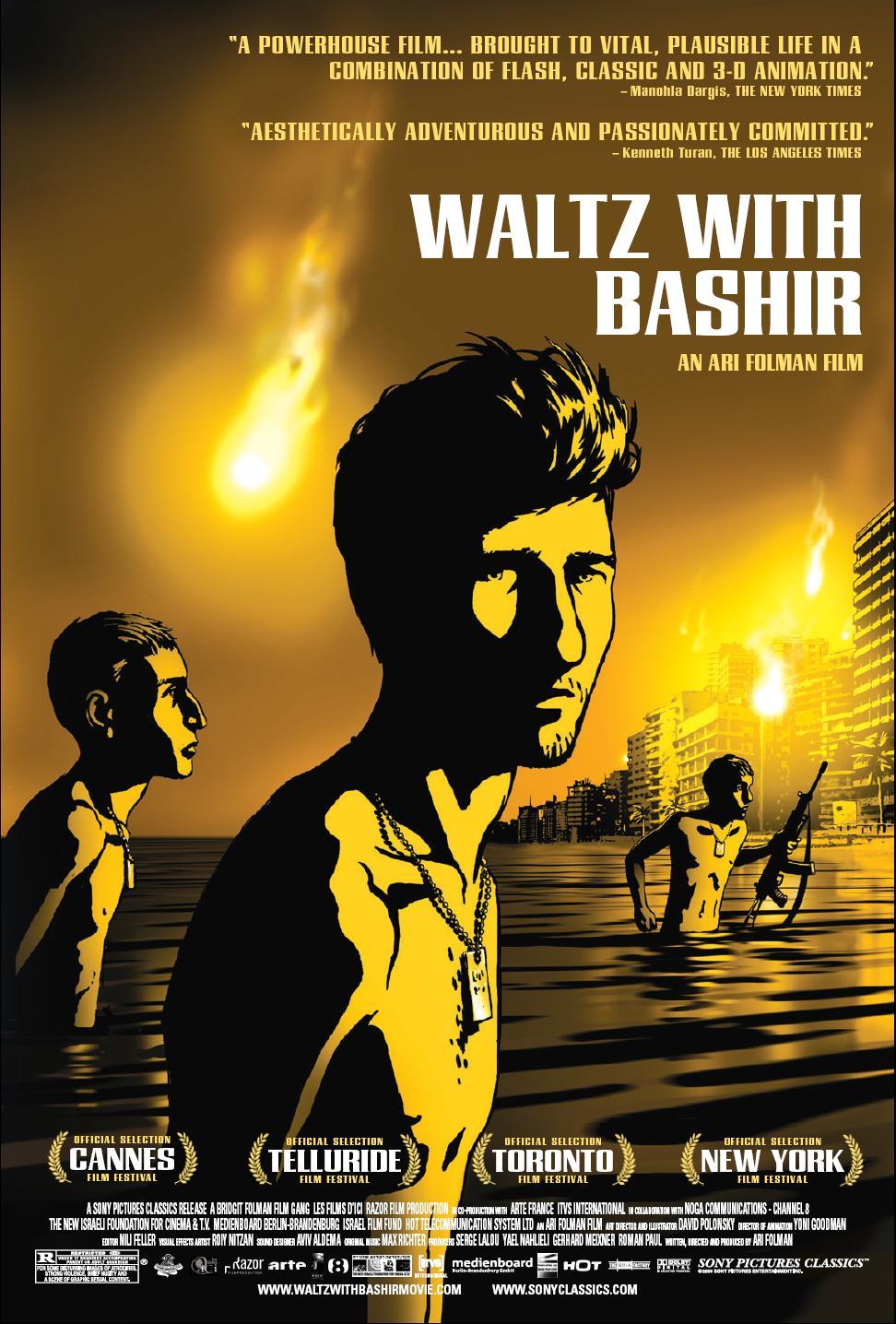

L’un des atouts majeurs de l’animation est sa capacité à représenter des événements ou des expériences qui ne peuvent pas être filmés directement. Par exemple, dans « Waltz with Bashir » (2008) d’Ari Folman, l’animation est utilisée pour illustrer les souvenirs refoulés du réalisateur concernant la guerre du Liban en 1982.

Ce film mélange des séquences animées avec des interviews réelles, créant un récit visuel saisissant qui plonge les spectateurs dans les souvenirs traumatiques de la guerre. La fluidité de l’animation permet de représenter les rêves et les souvenirs de manière expressive et souvent surréaliste, ce qui serait impossible avec des images en direct.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Valse_avec_Bachir

Visualisation de concepts abstraits

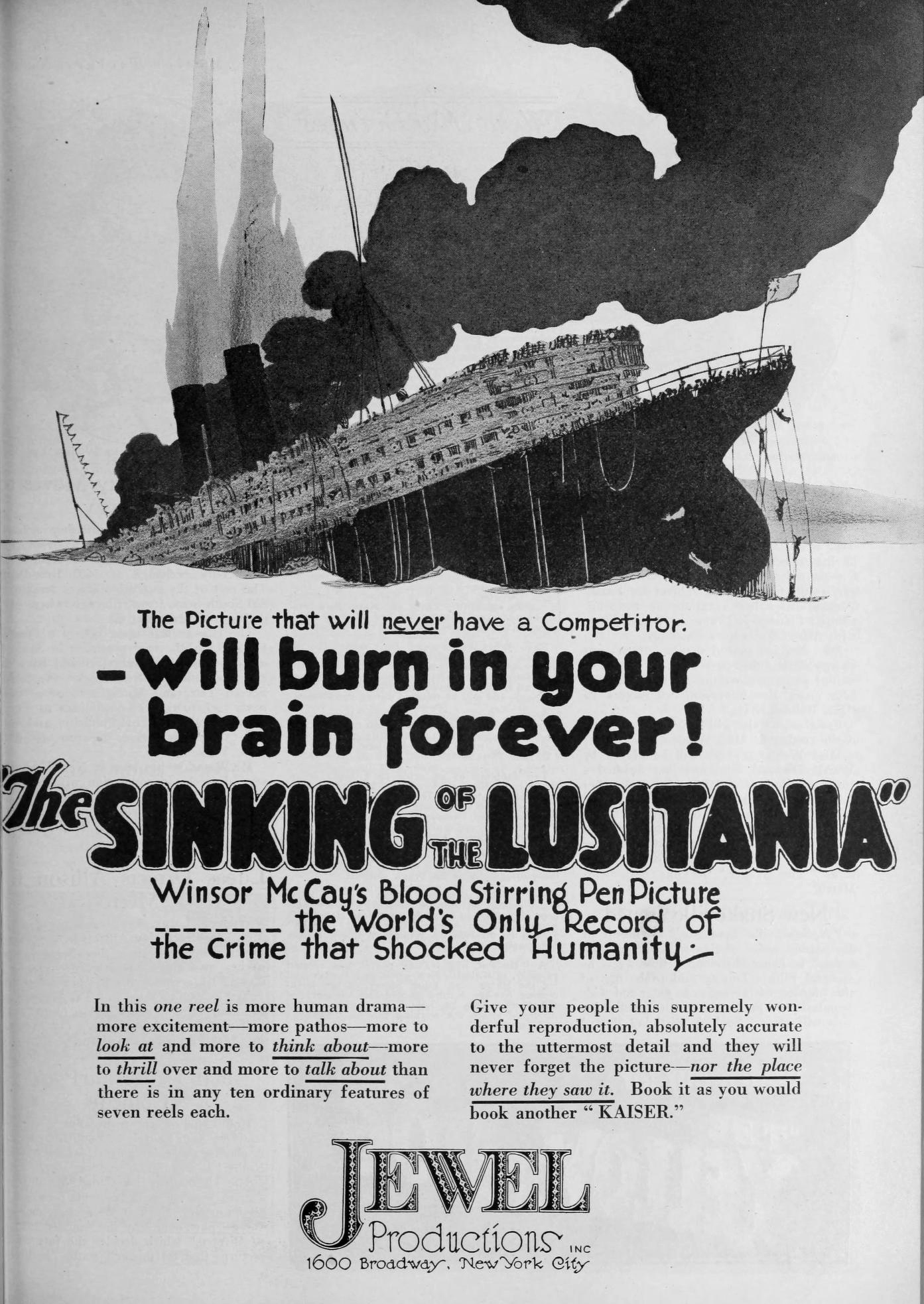

Les documentaires qui abordent des concepts abstraits ou complexes trouvent également dans l’animation un outil précieux. Par exemple, « The Sinking of the Lusitania » (1918) de Winsor McCay, l’un des premiers documentaires animés, recrée le naufrage du RMS Lusitania pendant la Première Guerre mondiale. En l’absence de séquences filmées de l’événement, McCay utilise l’animation pour représenter le drame du naufrage, offrant ainsi une interprétation visuelle qui aide le public à comprendre l’ampleur de la catastrophe.

Cas d'étude : des documentaires innovants

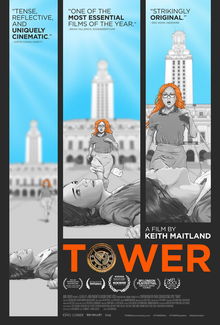

"Tower" (2016)

« Tower » de Keith Maitland utilise une technique d’animation rotoscopique pour raconter l’histoire de la fusillade de l’Université du Texas en 1966. En superposant des animations sur des interviews audio et des séquences d’archives, le film recrée l’atmosphère de l’événement et met en lumière les expériences des témoins et des victimes. L’animation permet de se concentrer sur les émotions et les actions des individus, tout en respectant la sensibilité du sujet.

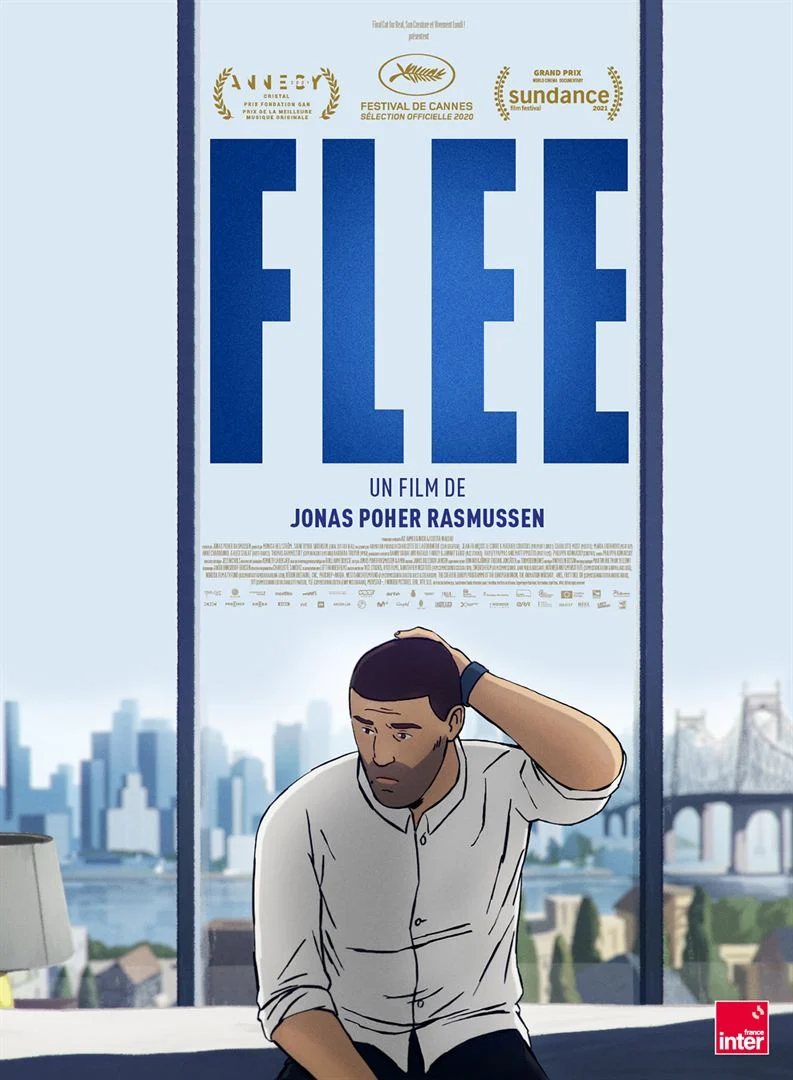

"Flee" (2021)

« Flee » de Jonas Poher Rasmussen est un autre exemple remarquable. Ce documentaire animé raconte l’histoire vraie d’un réfugié afghan nommé Amin Nawabi, qui partage pour la première fois son périple déchirant pour échapper à son pays. L’animation protège l’identité d’Amin tout en permettant de représenter graphiquement des scènes de sa fuite, des souvenirs de son enfance et des moments traumatisants, créant un impact émotionnel profond et une compréhension empathique pour le spectateur.

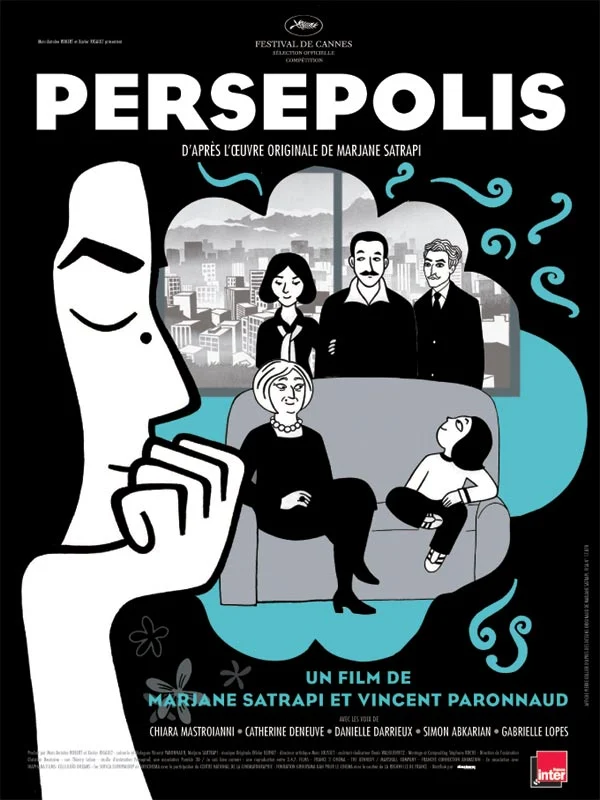

"Persepolis" (2007)

Bien que « Persepolis » de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud soit souvent classé comme une autobiographie animée, il fonctionne également comme un documentaire. Le film illustre la jeunesse de Satrapi en Iran pendant et après la révolution islamique. En utilisant un style graphique en noir et blanc inspiré de sa bande dessinée, le film explore des thèmes de politique, de guerre et d’identité culturelle de manière visuellement distinctive et personnellement engageante.

"Couleur de peau : Miel" (2012)

« Couleur de peau : Miel » de Jung et Laurent Boileau est un autre exemple poignant de l’utilisation de l’animation dans les documentaires. Ce film autobiographique raconte l’histoire de Jung, un Coréen adopté par une famille belge, et explore son identité, ses souvenirs d’enfance et ses expériences de vie entre deux cultures. L’animation permet de visualiser ses souvenirs, souvent fragmentés et subjectifs, tout en ajoutant une dimension artistique et émotive qui enrichit la narration. Le film combine des séquences animées avec des images d’archives et des interviews en live-action, offrant ainsi une perspective intime et immersive sur les thèmes de l’adoption et de l’identité culturelle.

"L'expérience Ungemach, une histoire de l'eugénisme" (2020)

« L’expérience Ungemach, une histoire de l’eugénisme » de Stéphane Manchematin et Serge Steyer utilise l’animation pour explorer un sujet complexe et sensible : l’eugénisme dans une cité-jardin en Alsace dans les années 1930. Ce documentaire anime les archives et les témoignages pour illustrer comment des idéaux eugéniques ont été mis en pratique dans le cadre de ce projet social. L’animation permet de reconstituer des scènes historiques et de donner vie à des documents d’époque, créant ainsi une expérience visuelle et narrative qui éclaire les implications sociales et éthiques de l’eugénisme.

L'impact de l'animation sur le public

L’animation dans les documentaires permet une flexibilité narrative qui peut rendre les histoires plus accessibles et émotionnellement puissantes. En créant des mondes visuels qui interpellent l’imagination du spectateur, les documentaires animés peuvent engager le public d’une manière unique, souvent plus intensément que les images réelles. De plus, l’animation peut rendre les documentaires plus inclusifs, en représentant des perspectives et des voix qui pourraient autrement être invisibles ou inaudibles.

Conclusion

L’utilisation de l’animation dans les films documentaires révolutionne le genre en offrant de nouvelles façons de raconter des histoires vraies. Des films comme « Waltz with Bashir », « Tower », « Flee », « Persepolis », « Couleur de peau : Miel » et « L’expérience Ungemach, une histoire de l’eugénisme » montrent comment l’animation peut capturer des souvenirs, des émotions et des événements complexes avec une profondeur et une nuance incomparables. En repoussant les frontières de la représentation visuelle, ces documentaires animés ouvrent de nouvelles perspectives sur la réalité et enrichissent notre compréhension du monde.

L’animation n’est plus seulement un outil de divertissement, mais un moyen puissant de documentation et de réflexion critique, élargissant les horizons de ce que le documentaire peut accomplir.